history of the ashikaga clan足利氏の歴史

藤原秀郷の流れをくむ藤原姓足利氏と清和源氏の流れをくむ源姓足利氏が知られている。

藤原姓は、源平争乱期に平家方として、以仁王・源頼政の軍と宇治川で戦い源頼朝に

滅ぼされた。以後、源氏の血を引く源姓足利氏が足利荘や梁田御厨を私領として領有

するようになる。

前九年の役・後三年の役に遠征した源義家は東国を足場に活躍し、その子・義国も父の遺産を

受け継ぎ、遣領である下野国足利郡内の勢力保持に努めた。

さらに、京で保元の乱が起こると、源義朝とともに義国の子・義康が後白河天皇方に属して

活躍し、その功績によって昇殿を許され、従五位下検非違使に任じられている。

源頼朝の鎌倉開幕にともなって、義康の嫡子・義兼は鎌倉に参向し、頼朝配下の列に加わって

各地で武勲を挙げ、徐々に頼朝の信頼を得、鎌倉幕府における有力御家人の立場を築き上げた。

義兼は晩年、足利荘に隠棲し、邸内に持仏堂を設けて(後の鑁阿寺)念仏三昧の日々を送り、

正治元年、同荘内の樺崎寺にて生入定したと伝えられている。

義兼の子・義氏は、執権北条氏との姻戚関係を構築する一方、承久の乱の戦功により、

三河国や上総国の守護となり、上野国・美作国・陸奥国などにも所領を有した。

義氏の子・泰氏、その子・頼氏、さらにその子・家時らの代々を通して、斯波・渋川・石塔・

一色・加古・小俣の諸氏及び仁木・細川・畠山・岩松・桃井・吉良・今川の諸氏が足利一族

として強大な勢力を有し発展した。

鎌倉末期、時の後醍醐天皇による倒幕運動に加わった高氏(後の尊氏)は弟・直義とともに

自立の道を歩み、ついには暦応元年、足利氏による新しい武家政権(室町幕府)を誕生させた。

しかし、将軍・尊氏と弟・直義との不和から生まれた幕府内の争いと吉野の南朝方との

対立とが関係し、全国的な騒乱となるが、三代・義満のときに南北朝統一が実現、義満自らも

左大臣・太政大臣となって公武両界に君臨した。

一方で鎌倉を中心とした東国経営を任された鎌倉府(尊氏の子・基氏を初代鎌倉公方として

東国に於ける諸権限を行使した)と京の幕府との関係は悪化の一途をたどり、四代鎌倉公方・

持氏の代には永享の乱が勃発した。

その子・成氏は下総国古河に移って古河公方を称したが、将軍家との争いは長く絶えることは

なかった。

同じ頃、室町幕府内での権力争い(応仁・文明の乱)による将軍家の権威失墜や有力守護大名

への分権化が急速に進み、幕府の全国支配権力が失われることになった。

乱後も将軍の権威は回復せず、各地で起こった下剋上の風潮の中で、最後の将軍・義昭は

尾張国の織田信長に擁立されて入京するも、天正元年、ついに室町幕府は滅亡することとなる。

幕府滅亡後、織田信長の後継者として天下統一を果たした豊臣秀吉は小田原征伐の後、

小弓御所足利義明の孫にあたる国朝に古河公方家を継がせて足利家を再興させることとし、

下野国喜連川に封地を与えた。これによって関東足利家は以後、喜連川氏と称して江戸幕府

を迎えたが、明治維新後、喜連川氏から「足利氏」に復している。

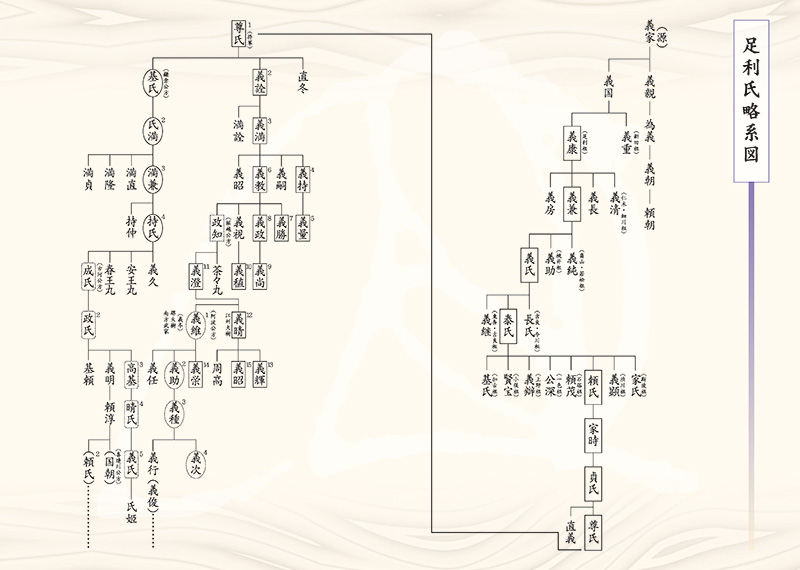

family tree足利氏略系図

足利氏の略系図がご覧いただけます。

PDF